Rollei HFT 三劍客,分別是HFT 35mm f1.4,HFT 50mm f1.4,HFT 85mm f1.4。鏡頭銘環刻的是ZEISS,但鍍膜是「HFT」,實拍的味道,和CONTAX效果有很大不同,如用正片菲林,效果更明顯。

CONTAX 50MM F1.4 在當年被譽為標準鏡的帝王,那ROLLEI HFT 50MM F1.4 一定是帝皇之劍了。

ROLLEI HFT 85MM F1.4 因為光圈形狀被稱為「三角惡魔」,那應該算是「惡魔之劍」了。

而 ROLLEI HFT 35MM F1.4 亦因其三角光圈令散景效果在所有的ZEISS 35MM F1.4 中獨一無二,當得上是「諸神之劍」了。

以前看攝影BLOG最愛看大師們為鏡頭改外號,好像看著稱號就愛體驗到鏡頭成像的溫度。

現在有了天工環的方便,很適合把 ROLLEI 的一大堆手動鏡插上 NIKON ZF 享受享受,泥色 NIKON VS 濃色 ROLLEI,爾泥我濃的世界。

諸神之劍,帝皇之劍,惡魔之劍,ROLLEI 三劍的自動對焦冒險,正式開始。

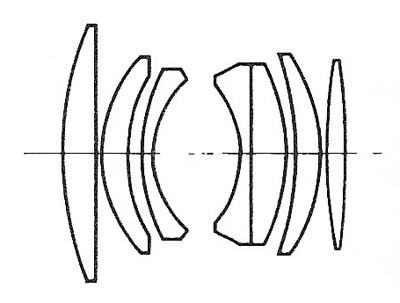

一開始來點小研究,一向人人都說ROLLEI 50 1.4 =CONTAX 50 1.4,但原來,二者鏡頭設計配方一樣,但玻璃的曲率大小都有點不同,左圖是CONTAX 50 1.4,右圖是ROLLEI 50 1.4。

這是否意味著成像都有差異?這是一定的,但問題,不是AB TEST,未必察覺。

就連ROLLEI 的50MM F1.4 都有分兩個版本,一個是前期金屬的,一個後期外型像CONTAX的,二者的光學配方都有少量曲率變化不同。

所以後多HFT鏡頭愛好者強調要收前期金屬版本,也是有一定道理。

Rollei HFT Planar 50mm F1.4 (標準零售價1979年3月54,800日元,1980年48,000日元,1982年53,000日元,1992年75,000日元)。

這四個時期的發賣版本,或者存在微差異。

在《日本相機月刊》2008 年 9 月號「Old Camera Heaven 2008」第 171 頁「第 9 集 Rollei HFT Planar 50mmF1.4」,作者是藤井智博說到「 現在,重要的卡爾蔡司HFT Planar 50mm F1.4給人的印像是光圈全開時對比度低於T*。也許是像差,但模糊很柔和,三維效果與T*不同。當你停下來時,它會變得清脆而尖銳。感覺就像 LEITZ 鏡頭。」

放在新鏡ZEISS 50 1.4 的世界,色差,F1.4全開時銳度,未必是新鏡對手,帝皇之劍能舞動舞台的,也就只剩下氛圍美。

F1.4 使用天工AF,本身對焦精準度未必百分百,但中焦的話,帝皇之劍的解像力,相當好。

原圖按此 <-- 這個好,自然是以老鏡上新數碼機的水平來論述。放大看,中焦的清晰解像力下帶點柔焦味,很合理的表現。

早期版本的金屬筒 ROLLEI HFT 50 1.4 是綠琥珀色鍍膜,後期版本則是 紫琥珀色鍍膜。

有緣入手前期,又試試差異。後期型在手很久了,總算記得要玩,算是把三劍都玩過一下了。

氛圍美,透明感,光影階調,反而是老鏡的一種品味標準,有點像人品味紅酒,總有一套一套的自HIGH味覺。

味覺這東西很古怪,你一開始,沒多少感覺,喝多了,才能慢慢體味出細節。

老鏡如老酒,玩多了影多了,才能有視覺上的感受。

因此,不磨鏡,不明白的。也因此,我不怎賣鏡,就是要留著慢慢磨,磨爛,磨出個所以然來。

有時候,幾享受相機和鏡頭在生命中帶給自己的扭蛋味緣份,交給相機的AF,交給鏡頭的效果,我就只負責走過路過。

留個影,回家才看拍了甚麽,美好的拍不到,意料之外的紀錄了。

應該留下的,還是會留下,不應被你拍下的,拍不到,很應該。

在陽光下,HFT 的濃味,配NIKON 泥色,好像有少少體會。

這世界每一個人都想為自己的攝影生命找點價值,有的想要為一個品牌保駕護航開宗立派。有的或者只是想左試右試了解優劣找出最襯手的菜刀。

我則比較簡單,先把自己買回來的鏡頭先全試一遍再討論。

我還停在Dunning-Kruger Effect 達克效應的起點「不知道自己不知道」到「愚昩山峰」中間,慢慢爬山,

永遠不登上開悟之坡,也就能有最原始的快樂,永遠初心,永遠少年。

初戀的感覺,就是要失憶啊。

不少人會把美學,設計,各種元素放入自己的攝影行為之中,以此章顯自身與眾不同。

在各種平台上發表理論,指導一,教育二,訓示三。

真的是喜歡攝影話?還是以攝影之名很詭秘之事?

就算是一神教的天主之下,也一大堆人之主之名而幫你贖罪,到馬丁路德說一下不妥,也被治重罪。

一言堂的社會何等令人絕望,但人類就如燈蛾,最熱愛撲火。

簡簡單單地,享受,萬物自有生命。

悄悄喚醒她的靈魂,不行嗎?